北师大大兴附中青海班学生表演的《康巴之舞》在北京市中小学艺术节获一等奖。学校供图

四年前,一纸《关于加强教育交流合作的备忘录》将北京和青海这两个相隔1700余公里的省市紧紧联系在一起。四年后,首个北京青海班顺利毕业,北京市援建的三江源民族中学在青海拔地而起,一批批青海教师走进北京教育取经……通过多种教育合作,北京的优质教育已在青海落地生根。日前,记者跟随首都媒体采访团走进青海,实地探访两地教育合作交流情况。

捐2000万援建民族中学

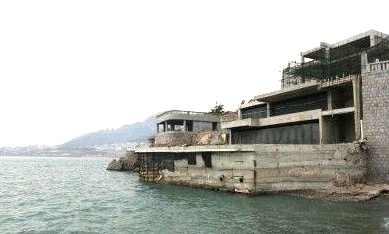

7月2日,采访团第一站来到了位于西宁市城北区的青海省三江源民族中学。这所学校还有另一个名字——青海省北京民族中学。作为北京与青海教育合作的重要内容,北京市教委投入2000万元用于学校教学楼修建。

目前,学校还在紧张地施工建设中,三栋教学楼已经显现雏形。这三栋教学楼总建筑面积1.4万平方米,内设72间普通教室和3间多功能专用教室,可容纳3600名学生,总投资2692万元,其中有2000万来自北京市教委援助。

校长李清生介绍说,为了保护三江源地区的生态环境,三江源地区的部分牧民需要外迁,他们的子女也面临异地上学。为了解决三江源地区农牧民子女入学问题,青海省决定建设高标准的民族中学,为他们提供高起点的教育平台。今年3月,与北京合作建设的三栋教学楼正式开工,计划10月完工。三栋楼暂定名“北京一号”、“北京二号”、“北京三号”。

项目经理王有介绍说,这三栋以“北京”命名的教学楼都使用了超强钢筋、框架结构、整体浇筑,抗震烈度为7级。教学楼使用节能降耗技术,室内温度保持在22℃左右,冬季供暖后可达27℃。此外,三栋教学楼之间还设计了连廊,方便师生开展活动。

“娃娃们特别向往到大城市上学,很多牧民希望自己的孩子能多读书,上大学,当干部。”李校长说,三江源地区学校现在已经在周转校开课两年了,每年去牧区招生,孩子们报名格外踊跃,报名录取比例大约为3:1。2015年学校交付使用后,在校生人数将达到7000人,届时将成为青海省最漂亮的中学。

通过物资和经费援助改善青海学校落后的硬件设施配备,是北京与青海教育合作重要形式之一。2008年,北京市政府向青海玉树州、果洛州、黄南州、海北州、海南州、海西州、海东地区、西宁市的28所学校及省职教中心捐赠了价值约500万元的计算机;2009年为青海省8所高校及部分农牧区寄宿制学校配备了7000台电视机,价值约500万元。2010年玉树地震之后,北京市政府根据青海省的切实需求,为玉树州67所乡以上寄宿制学校捐赠生活用车67辆。

北京“取经”纠错教学法

“去北京培训学习让我受益匪浅。”谈起与北京的感情,西宁市城北区山川学校的数学老师张秀仍十分激动。2012年8月,作为青海省选派的教师代表,张秀和同伴们来到北京开展培训交流。短短20天里,他们聆听教育专家讲座、观摩北京骨干教师公开课、互动交流,多样化的培训方式让张秀觉得新奇又生动。

令她印象最深的是北京的小学课堂。在奋斗小学观摩课上,张秀发现北京的教师上课时不是照本宣科,而是善于利用学生作业和考试中的错误,甚至把错误当作一个教学亮点,深入挖掘让所有学生学会探究。这次取经让她学会了一个新的教学方式——纠错教学法。

她说,这是她原来在青海上课时很少使用的。回到西宁后,张秀把培训心得运用到教学中,把知识点与生活实例相结合,启发学生的智力,还把新的教学方式与同事们分享。现在学生们解决问题的能力得到极大提升。

按照2009年11月北京与青海签订的教育交流合作备忘录规定,北京市计划用3年时间免费为青海省培训教育管理干部和骨干教师300名,每年投资100万元。目前,3年培训任务已经完成,培训科目涉及高中数学、英语、小学语文、数学等。2012年,北京市教委还专门对青海省玉树州80名中小学骨干教师进行了培训。

青海省教育厅民教处处长尚玛说:“青海的老师很多,如果让他们全都走出去学习,困难太大。如果能建立起信息平台,培训面和培训速度、质量都会提升。”尚玛说起他在澳大利亚考察时看到的一幕:沙漠中仅有的一户人家距离大城市很远,但家里的7个孩子没有一个耽误学习。他们通过悉尼远程教育网上课,7个不同年级的孩子有20多个老师教授不同的课程。“如果北京和青海的教育培训资源网联通,北京的9000多个教师课件将使青海的所有老师受益,我们也会将青海的地方特色教材介绍给北京。”

尚玛的希望正在变成现实,现在北京正在努力实现两省市远程教育培训资源共享。北京市投入300万元开发建设远程教育培训资源平台,该项目结合北京市教育对口支援整体项目正在开发中。

青海娃的北京情结

来自青海海南州兴海县的回族女孩马晓倩是北京内地青海高中班的首批毕业生,今年高考她考了465分,比青海省的一本分数线高出了80分,也让她成为了兴海县的理科状元。

“在北京学习的经历让我收获太多了。”回忆起在北京两年半的求学生活,马晓倩仍十分激动。在北京,马晓倩经历了无数个第一次。到北京两个月后,学生们迎来了第一个节日——中秋节。看着学校里的汉族同学高高兴兴地准备回家与父母团聚,让马晓倩不免也勾起了思乡之情。让她没想到的是,学校发动老师们做志愿者,每个老师带一个青海学生回家过节。一位初中语文老师带着马晓倩和家人一起去北京郊区玩了一天,她过了平生第一个中秋节,第一次吃了月饼。

高二的时候,学校要从青海高中班选两个学生到实验班,跟北京当地学生一起上课。马晓倩幸运地通过了筛选,成了49个北京学生的同学。

刚到新集体的时候,她觉得很不适应。周围都是陌生的北京同学,她不愿意跟任何人说话,下课想找老师问问题,却因为不熟悉教学楼地形,找不到办公室……接二连三的挫折让她很是沮丧,甚至向老师提出想回到青海班去。不过一周之后,状况发生了改变。一个叫孙帅的女孩主动跟马晓倩打招呼,跟她聊起青海的人文地理。就这样,孙帅成了马晓倩的第一个北京朋友。周末,新朋友孙帅带着马晓倩出去观光,她第一次坐了地铁,第一次到了前门。之后,她有了更多的北京朋友。

虽已离开北京,马晓倩依然与孙帅保持着联系,一周打一次电话,还约定等孙帅拿到了高考录取通知书后来青海旅游,给她当导游。

首届青海内高班毕业

北京与青海的教育交流不仅有资金援助、师资培训等传统的教育合作方式,更是首次在学生培养上实行创新——设立青海内地高中班???????????,把青海的孩子接到北京读高中,享受首都优质教育资源。

2010年9月,北京市首届青海内高班在北京师范大学大兴附属中学设立,连续三年面向青海各州县招生,每年招收80人。

殷亚娟是黄南州尖扎县的藏族女孩,她至今还记得初到北京的那一幕:火车到北京时已是凌晨3点,第一次远离家乡和亲人,加之初来内地遭遇的醉氧现象,让亚娟又累又困,心情一下子跌落到谷底,她甚至隐隐地后悔求学的选择。没想到,下了火车,前来接站的校长和老师们十分热情,还给每名青海学生送上一枝花。这份意外的惊喜将亚娟郁闷的心情一扫而空。

作为北京首届设立的青海内高班,亚娟和其他79名同学在学校得到了无微不至的关照。考虑到少数民族学生的饮食习惯,学校专门建设了清真餐厅,并且每月给学生补发700元的伙食补贴,保证了每一名学生的生活。另外他们的住宿、校服、各项活动、医疗保险等费用一律由学校承担,让他们踏踏实实地在学校学习和生活。

初到北京,青海的学生从身体和心理上表现出很多不适应。由于从小生活在高海拔地区,学生们初来内陆,不同程度出现了醉氧现象,学生们每天困得睁不开眼睛。身体不适加上思念父母,女孩子们常常躲在被窝里偷偷地哭。

为了缓解学生的思乡之情,学校开展了“民族一家亲”的活动。全校60多名老师与青海学生结成对子,在节假日的时候将青海班学生接到家中,教他们包饺子、做饭,和他们一起聊天,帮他们辅导功课,还带他们参观北大、清华等北京地区的高校及名胜古迹。学生们很感动,他们把这里当作了北京的第二个家,把志愿者当作了北京的爸爸、妈妈。

北师大大兴附中校长王宾介绍,青海班的同学以少数民族为主,来自青海不同的地区,学习基础存在较大差异,特别是英语。首届招收的80人中,有近一半的学生英语为零基础。为此,学校特地在教学安排上采取分班上课、分层教学的方法,使不同基础的学生都有所提高。为了帮助青海学生提高成绩,尽快适应新的教学环境,解决他们的学习困难,老师们还利用周末的时间给青海学生补课和答疑,帮助学生不但要学好北京课程,还要学好青海地方课程。

在北京两年半的学习中,首届青海内高班学生均参加了北京市统一高中毕业会考,学生的整体成绩均实现了大幅提高,从初入学时,在年级考试中,成绩没有进入前100名的同学(全年级450人),经过两年半的努力,有13人进入了年级前100名,表现出强劲的上升势头。

今年高考中,学生们更是用出色的成绩向关心他们的所有人交上了一份漂亮的答卷——高考一本上线率达到40%,二本上线率达到83%以上。用青海省教育厅副厅长来萍的话说:“一般我们六个州的平均上线率约为30%,这样的好成绩是以前不敢想象的。”

如今,北京内地青海高中班项目已连续招生了3年,共计招收240人,累计投入经费2000万元。北京市将在继续办好青海内高班的基础上,从今年起在北京师范大学大兴附中举办青海玉树内地高中班,2013—2015年每年招生80人,办班规模达到240人,预计共计投入经费2160万元。

(来源:京华时报)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

发表成功!请登录后尽快修改密码。

发表成功!请登录后尽快修改密码。