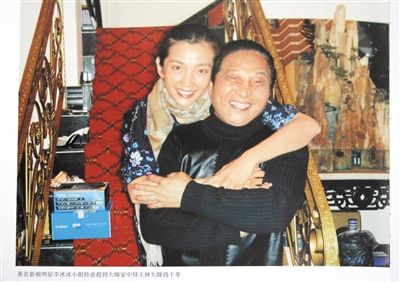

松山湖最大的卖点是生态环境一流,这对于国内其他城市的高新区来说,的确是非常明显的招商优势。资料图片

评论

让知东莞者必知松山湖

一花独放不是春,百花齐放春满园。此话用在松山湖国家级高新区身上再合适不过了。松山湖的任务很明确:做东莞产业转型升级和新经济发展的引擎,为高水平崛起增添动力。如今,松山湖最大的卖点还是生态环境一流,这对于国内其他城市的高新区来说,的确是非常明显的招商优势。

但松山湖是高新区,风景美只是卖点之一,却不是核心竞争力。这就像足球界的贝克汉姆,帅只是卖点,球踢得好才是本事。园区要发展起来,关键还是要有品牌,品牌的核心资源就在于知名的国内外企业或上市公司聚集落户,形成产业优势。纵观北京、上海、深圳、天津、西安的国家级高新区,概莫能外。

松山湖风景如画,这几年的发展也很有章法,要拿一个地级市新生的高新区去和一线城市发展多年的高新区相比,本来就有失公允。庆幸的是,松山湖并没有降低自己的规格,一直都是以国内一流高新区为蓝本和学习对象去规划建设的,从对华为等大企业的引进就能看得出来。

但似乎是外界对松山湖寄予的期望太高,外界依然有不少对松山湖发展进程不够快的抱怨,由此引起的争议也不少,甚至上升到:松山湖的成败就决定着东莞产业转型升级的成败。这种说法有多少依据并不重要,这说明外界希望松山湖更好更快地发展。松山湖是东莞经济的一个重要增长极,但并非是拉动东莞产业转型升级的唯一选择,东莞的产业领域很广很深,松山湖要开辟的是东莞经济发展的新领域,通过战略新兴产业带动传统制造业转型升级,发挥引擎的作用,将东莞产业带入新水平,成为东莞新经济模式对外的一扇窗口。

有句话说得好,叫做“长得美是优势,活得美是本事”,松山湖的景色已经可以与风景旅游区相媲美,依山傍湖,但更重要的是要积极落实市委、市政府的号召,加快对大项目的引进步伐,加快对优质项目的培育扶植,加快推进与东莞其他镇街相关产业的对接合作,体现出国家级高新区的金字招牌,提升松山湖在“国家队”的知名度和影响力,在不远的将来实现“知东莞者必知松山湖”的宏图伟愿。那时,松山湖就真的可以与国内其他一流高新区一起平起平坐,谈笑风生了。

松山湖和虎门港从一开始就被东莞人寄予厚望。

“东莞模式”积弊重重,作为两大“新引擎”,松山湖和虎门港肩负着破解东莞进入新世纪以来所面临的产业转型和城市升级难题的重任。

2002年1月10日,松山湖科技产业园区奠基。在此之前,2001年11月,松山湖获批成为省级高新技术产业开发区。2003年6月9日,东莞市正式对外宣布:虎门港总体规划布局方案获省计委审批通过,虎门港的发展具备了合法依据,港区物流基地,临港工业基地和海滨新城的建设将会全面加快。

十几年来,松山湖和虎门港,他们走过的路径和前进的方向,备受瞩目。松山湖风景如画,一度地产活跃,房价飙升,虎门港面朝大海,一度和沙田镇在纠缠博弈。

好在,经过调整,他们都已重新起航。

经过多年的摸索和成长,如今的松山湖和虎门港,在东莞转型升级的新征程中到底居于什么位置,起到了什么样的作用,对周边地区的示范和辐射力到底有多强?

现在,是时候对这两个平台进行阶段性总结和反思了,因为在他们身后,还有东莞生态园、长安新区。

以松山湖为例,所谓引擎,它究竟是纸面上的规划,还是身体里奔腾的心?

1

摸着石头过河

作为东莞唯一的国家级高新区,松山湖的主要功能是引领东莞产业转型升级。长期关注东莞经济发展的中山大学财税系主任林江教授说,松山湖应当成为东莞产业转型升级的引擎,目前也在发挥着这方面的作用,但并非没有提升空间。

傍晚时分,在夕阳余晖映衬下的松山湖显得格外美丽,原本到了晚上就冷清的园区生活区一带依然人来人往,在长城世家附近,近一年内就新开业的各式知名连锁餐厅和特色餐饮就吸引了不少白领和企业高管,甚至到了吃饭的时间找个停车位都很难。这个此前以生态而著称的国家级高新区位于东莞的几何版图中心,但因园区人气不旺,过去经常被调侃为:“好山好水好寂寞”。

松山湖工委书记刘宁经常会这样介绍园区的生态优势:松山湖环湖一带空气质量非常好,每立方米含1万以上负离子。同样,这也是东莞唯一的国家级高新区,从2001年“出生”到2010年进入“国家队”,松山湖一路走来,外界对其的关注就从未停止过。

按照东莞市的思路,松山湖的主要功能就是要引领东莞产业转型升级,成为东莞科学发展的实验区和样本。在今年初,东莞市委书记徐建华就曾寄语松山湖:“2013年一定要增强使命意识,责任意识,实干意识,快干意识。”有分析认为,这四个“意识”背后折射的是松山湖对东莞高水平崛起应有的责任。

“东莞要发展产业,要转型升级,要有新的经济增长点,松山湖起到排头兵的作用。”园区一位企业负责人告诉记者。

“松山湖从2001年启动园区建设开始,定位就非常高,要区别于东莞原有的传统产业发展,特别是2010年升格为国家级高新区之后,迎来了非常难得的发展机遇,但总感觉距离人们的期望稍有差距。”长期关注东莞经济发展的中山大学财税系主任林江教授说,松山湖应当成为东莞产业转型升级的引擎,目前也在发挥着这方面的作用,但并非没有提升空间。

实际上,2011年底,松山湖领导班子成员全体出动,分批密集前往国内十大知名高新区交流学习,考察国内一流高新区在城市规划、招商引资、人才引进、科技创新、科技金融、政策配套、设施配套、政府服务等方面的先进经验和做法,“以开放的胸襟虚心学习。”刘宁当时这样介绍说。

开展这项学习的主要动力就来自于“在发展过程中深感与国内其他先进高新区存在不小差距,经过园区大讨论,一致认为应该开展向先进高新区深入学习的活动。”

而这十大高新区的确在国内赫赫有名,如北京中关村开发区、上海张江高新区、苏州高新区、无锡新区、西安高新区等,这也是松山湖晋升为“国字号”之后首次开展的大规模外出考察活动。

这个差距还是显而易见的,拿同为国家级园区的武汉东湖国家自主创新示范区进行比较——目前,示范区注册企业达2万多家,初步形成以光电子信息产业为主导的产业格局,去年企业总收入5006亿元,增长31.3%。松山湖高新区的相关产业在其面前可以几乎忽略不计。

当时考察之后,刘宁曾这样评价说:“虽然看到了差距,但也收获了经验,相对于深圳高新区而言,松山湖的土地资源相对充裕,还拥有广阔的发展空间。”

但实际上,松山湖现在的土地资源非常吃紧,刘宁曾不止一次提出,“大家印象中,松山湖的面积是72平方公里,但那是规划面积,很多土地不能用。”松山湖真正可出让的土地是25.5平方公里,目前剩下的11.8平方公里中,包括了正在建设的台湾高科技产业园。

刘宁也说,虽然松山湖的土地资源已经非常紧张,但这并不意味着松山湖的未来发展将受限制。“深圳高新区总共只有11平方公里,但却有80多家上市企业”。

林江说,松山湖在发展过程中遇到的问题有客观因素也有主观因素,客观上讲就是因为金融危机,改变了松山湖原本的投资计划。主观层面就是松山湖缺少一个比较具体的目标,松山湖的发展定位应该更加明确,市里对松山湖的政策也应该更加连贯持续,这样才有助于松山湖的园区建设。

2

转型新经济的困境

东莞在打造新的经济“增长极”方面,市委书记徐建华已提出了更明确的课题,分别在东莞的东中西部布局,“东”是粤海高端装备产业园,“西”有水乡一体化的望洪枢纽新城的建设,而“中间”指的就是松山湖大学创新城。

张国军最近就像上了发条的马达一样,再没停过,摆在他面前的事情太多了。

他是东莞华中科技大学制造工程研究院(以下简称“工研院”)的副院长,这是东莞市最早引进的与高等院校进行产业合作的平台之一,就坐落在松山湖高新区里。

接受采访的时候已经晚上9点半,终于腾出空的张国军在电话里用明显疲惫的声音对记者说:“就这些年工研院与东莞企业的合作来看,发现传统企业要想在当前的经济环境中突围,主要会遇到三大难题。”

张国军指出:一是企业没有品牌,这个品牌不是打打广告就可以树立起来的,主要是企业缺乏创意理念、产品缺乏创新设计、相关人才非常短缺,这就严重限制了企业的长足发展;二是东莞制造业虽然量大,但高端制造业欠发展,有量无质则造成东莞企业生产高耗能、低利润、缺乏核心竞争力;三是东莞的小企业融资难,创业融资更难,许多有发展潜力的中小企业得不到资金的支持,在东莞经济负重爬坡的背景下苦苦支撑,难以发展壮大。

此外,很多高端技术和科研成果因缺少资本运作而难以实现产业化,融资难也是产业转型的阻碍之一。

在帮助企业树立品牌,提供创意与设计等方面,张国军介绍说,工研院引进先进人才、组建团队,创立了东莞中道创意科技有限公司,为东莞企业提供系统的工业设计、品牌设计、新媒体技术应用以及用户体验设计等整合设计服务,为东莞制造业品牌形象升级和工业设计创新提供思路与解决方案。

针对东莞高端制造业相对不发达的问题,工研院在多个制造业领域进行研发,目前还组建了一支500余人的技术团队,面向产业转型升级开发了十几类核心装备,为东莞产业的转型升级再添动力。

实际上,工研院提供的第三方服务已经让不少企业尝到了甜头,重点打造大学创新城也是松山湖未来发展的一个着力点。

东莞在打造新的经济“增长极”方面,市委书记徐建华已提出了更明确的课题,分别在东莞的东中西部布局,“东”是粤海高端装备产业园,“西”有水乡一体化的望洪枢纽新城的建设,而“中间”指的就是松山湖大学创新城。据透露,该大学城的总投资将达到34亿元,将建设成为科技、金融与产业融合发展的示范区,成为推动东莞新一轮经济发展的重要“增长极”之一。

目前,打造大学创新城各项工作正在全面推进,今年计划投资3.5亿元,8月底建设全面动工。引导首批进驻的华南协同创新研究院、北京大学东莞光电研究院、东莞深圳清华大学研究院创新中心、东莞华南设计创新院、东莞暨南大学研究院早出成效、多出成效。推动上海教委、武汉大学、四川大学早日签订合作协议,共建大学研究院。

但林江也发现一个问题,就是东莞市最近对松山湖提得比较少,“市里面应该重新对松山湖做个定位,总结一下园区这几年发展的经验和问题,论证什么样的东莞才是‘新东莞’,松山湖既然要发挥引擎作用,不但要有产学研平台的聚集,也要有项目的拉动。”

林江说,松山湖作为国家级高新区就一定要与东莞其他镇街有所区别,对进驻企业必须要有限制条件。对进驻企业的限制少,许多企业落户松山湖,有政策扶持就留在园区,没有政策了就可以随时搬走,小企业没有在松山湖做大做强的意识,这样就很难让松山湖高新技术产业园做大做强。松山湖高新技术产业园对企业没有限制条件,那就难能有兑现承诺、长期承担助力产业升级转型的企业进驻。

林江的言下之意与东莞的“三重”建设如出一辙。“三重”建设是东莞为解决产业“繁星满天,不见月亮”部署的发展战略。松山湖在引进大项目上,要比其他高新区更胜一筹,才能实至名归。

松山湖还将积极引进并加快推进重大项目建设,确保全年引进3个行业龙头企业投资的项目和12个总部型项目,力争全年引进5个行业龙头企业的投资项目和15个总部型项目。

但同时,在招商过程中也有很大挑战,“现在国家各个高新区都很重视发展,特别是很重视对重大项目的引进,松山湖作为还不满三岁的高新区,所面对的竞争和挑战要激烈得多。”

尽管如此,松山湖还是在东莞市的大力支持下成功引进了华为终端总部基地,分为四个地块,共计1900亩,目前已经拍下两个地块,共计1000亩,首期1000亩用地将在2013年底开始动工,预计投资额超过100亿元。主要发展与手机等所有终端关联的研发、销售和增值业务。

东莞市长袁宝成曾说,华为在松山湖的项目建成后将引进2万多高素质人员,将进一步带动该区域的发展,人群生活消费,区域基础设施配套将进一步完善。

3

台湾高科园有望带动“引擎”

台湾高科园被比做引擎中的引擎,是省里确定的六大重大合作平台,松山湖也将其列入园区重点打造的四大平台

如果说松山湖是东莞产业发展的引擎,被称作“园中园”的台湾高科技园就是引擎中的引擎。

2010年总投资逾百亿元、首期投资37亿元的东莞联胜液晶显示器有限公司成为台湾高科技园的首家入园企业,并计划为苹果公司提供制造面板重量87克、厚度更薄iPad的技术支持。

“台湾高科园是推进东莞产业转型升级,带动新的经济增长方式的一个着力点。现在的合作要求的是两岸的共同合作,包括共同出资、研发、开辟大陆和国际市场,不是以前做加工,这是合作模式上的根本改变。”东莞市政府顾问、专门为台湾高科技园招商引资的宋涛说。

台湾高科园是省里确定的六大重大合作平台,松山湖也将其列入园区重点打造的四大平台,另外还包括前面提到的大学创新城,以及两岸生物技术产业合作基地和中以国际科技合作产业园。

“这四大平台就是东莞市和松山湖未来经济发展的重要支撑,也是东莞市‘三重’建设的重要载体。”

宋涛有很多知名台商企业家朋友,他最近又接连在两岸奔波,并将重点放在高端电子信息、集成电路、节能环保、金融业、科技服务业等领域,力争全年引进20个优质项目,其中2到3个为龙头项目或重点项目。

他曾透露,“在台湾高科技园的建设上,将启动总额20亿元的投资计划,8月动工建设莞台生物技术产业合作育成中心二期、IT产业化中心、台商俱乐部等项目,积极引进高端商业投资,完善商业配套。”

松山湖生物技术产业也有了重大突破,由两岸生物技术产业合作基地基金引导,安排2亿元资金,参股两只国际知名生物技术产业基金,吸引国内外优质项目落户基地;8亿元的东莞市生物技术产业大厦也将建成,还成功引进投资30亿元的东阳光药业总部项目,预期年营收超过100亿元。接下来将重点跟进一批重大创新平台和大型医药集团项目,争取全年再引进1-2个重点项目。

中以产业园是科技部与广东省政府共建的国家水处理技术国际创新园,占地25万平方米,分两期开发,一期投资约15亿元人民币,将打造中国“水谷”,现在已经有30多家以色列及欧美企业签订了入园协议,预计至年底可累计引进10家以上中以合资环保企业。

在产业的发展过程中,宋涛也有困惑:一是好的产业政策和人才政策并不能百分之百落实,这让好的企业和人才有顾虑,对优质的企业也缺少一些激励;二是在行政办事效率上,还要进一步提高,“我们现在比长三角要落后很多,这块差距不容忽视。”

林江也提出,松山湖管委会也要更新管理制度,从制度创新带动园区创新和技术创新,“不能政府人员比企业还要多,服务人员比被服务人员还要多,这样的结构不合理。用较少的资源,把能外包的政府服务外包,这样更有利于提升松山湖的园区发展效率和水平。”

此外,无论是东莞市各镇街与松山湖之间,还是松山湖与其他国内高新区之间,本身就有竞争和利益矛盾,破界融城本身就是难题,更何况加强与广州、深圳的合作,“松山湖毕竟权限有限,未来发挥好东莞产业升级转型的引擎作用依然任重道远。”

策划 南小渭 段思午

采写 南方日报记者 彭子英

(来源:南方日报)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!