新华网北京7月27日电(记者张晶、闵捷)她是“敦煌的守护神”常书鸿的女儿,13岁就跟随父亲来到敦煌临摹壁画;她祖籍浙江,生于法国里昂,曾赴美留学,却一直说自己是敦煌人;她已是耄耋之年却孜孜不倦为敦煌历代装饰图案的整理而奔波……她,就是常沙娜。

日前,82岁的常沙娜在北京家中接受新华社记者专访,畅谈自己的敦煌情结。

保护:“文物红十字”

对于文物保护,常沙娜十分认同日本著名画家平山郁夫提出的“文物红十字”构想。她说,“红十字”意味着对生命的抢救,而面临着严峻形势的世界文化遗产也急需抢救。文化遗产的威胁既来自自然灾害和人为破坏,也有战争破坏等。“历史文物不可再生,巴米扬大佛被炸毁,再恢复也不是原来的。”

常沙娜的父亲常书鸿守护敦煌五十年,是敦煌艺术研究所的第一任所长。他经常告诉女儿,要记住“你是敦煌的女儿”。常沙娜一直未敢忘记父亲的嘱托,现在几乎每隔一年都会回次敦煌。

从1944年第一次去敦煌到去年再回敦煌,她发现当年曾经临摹的壁画好多已经颜色暗淡,或是墙壁脱落。

“只50年的时间,就变化这么大。那一百年呢?两百年呢?我们的后代还能看到这一千年来的艺术宝库吗?”常沙娜说。

随着近年来旅游业的大发展,越来越多游客慕名去参观敦煌。据敦煌艺术研究所所长樊锦诗介绍,现在每天有6000人要游览敦煌莫高窟,不得不采取轮流开放石窟、限制人数的做法。然而,在常沙娜看来,这不是保护敦煌的根本方法。

传承:数字敦煌

如何在文化旅游和文物保护的矛盾中取得平衡?在她看来,“数字敦煌”才是根本之道。

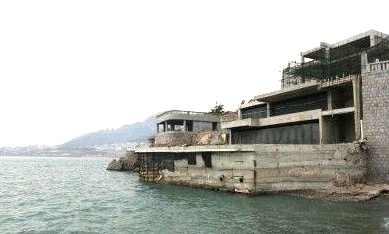

她所指的“数字敦煌”即是筹备中的敦煌“虚拟莫高窟暨游客服务中心”,近期即将竣工投入使用。该项目通过数字陈列、数字电影等形式向游人全面展示莫高窟艺术的神奇魅力,满足参观需求,缓解洞窟开放给文物保护带来的压力。

常沙娜认为,“数字敦煌”能不能解决问题,关键在于它能否取代参观游览,而不能仅仅作为游览前的视觉展示。

此外,常沙娜还表示,对经典临摹作品的再临摹,是传承敦煌文化不可或缺的重要部分。

早在半个世纪以前,张大千、董希文等就去敦煌临摹壁画。那时敦煌旅游还没有开发,他们可以随意进出每一个石窟,在里面待上一整天。他们对敦煌壁画的零距离接触,是现在艺术系的学生再也没有的机会。然而,近些年这些临摹品漂洋过海四处展出,也有了不同程度的破损。

“半个世纪而已,就有这么多的壁画逐渐变淡。若是连临摹品都再损坏,我们到底能给后代留下什么呢?”常沙娜说,这是一项亟待完成的事业,她正在与敦煌研究院美术研究所商量落实。

创新:敦煌是“活”的

1959年国庆前夕,人民大会堂完工。在宴会厅里,周总理提议为天顶上美丽的图案干杯。这个天顶,就是常沙娜结合敦煌唐代壁画中藻井图案设计的。

多年来,常沙娜将敦煌图案运用到现代生活所需的工艺美术设计中。中国共产主义青年团团徽、民族文化宫、首都剧场、首都机场、燕京饭店……这些国家重要建筑中都有常沙娜参与装饰设计的壁画创作。1997年,她还主持并参加设计中央人民政府赠送香港特区的大型礼品雕塑《永远盛开的紫荆花》。

“敦煌是活的,拥有取之不尽、用之不竭的能量。”常沙娜说,文物要保护发展,并不是拿原作出来去发展。原作,我们要保护;但敦煌元素,我们应该大力开发、整理出来,跟我们的生活、科技结合起来。文化的传承并不遥远,它可以就在我们的生活中。

翻开她主持整理的《中国敦煌历代装饰图案》,从北魏到元朝,从地毯到头饰、项链,每一幅都精美绝伦,贯穿了中国历史渊源流长所体现的敦煌历代图案的面貌。

“理解文脉之后,结合时代进行创新,这是最实用、最有效的传播。让民族的美走进每一个人的生活,这就是最好的文化传承。”常沙娜说,有商家向她提出想将传统的项链、耳环图案用于现在的时尚饰品的设计中,更有人提出利用敦煌地毯、地砖图案来设计现在居家的地板。她对此表示双手赞成。

保护、传承、创新,怎样做到这三点?

常沙娜说,要用“真、善、美”的方法论。要真的热爱敦煌,树立保护第一的意识;要善于保护敦煌,用科学方法来抢救正在消失的世界文化遗产;要在了解文脉的基础上将敦煌的美融入到当下生活当中,让每一个人树立起保护敦煌的理念。”

(来源:新华网)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!