24日,甘肃岷县漳县地震救援阶段基本结束,灾区人民在救援队及解放军官兵们的帮助下,开始恢复生产自救。图为永星村村民开始清理自家的废墟。南方日报记者 张由琼 摄

岷县梅川镇永光村,房屋完全损毁,李大姐抱着心爱的猫在简陋的棚子里等待救援物资。南方日报记者 张由琼 摄

7月22日早上7时45分,一阵地动山摇之后,甘肃定西山区的村庄顿时一片狼藉。经统计,此次6.6级地震造成的死伤主要都是由山体滑坡和土坯房倒塌引起。

在95人死亡、逾千人受伤的背后,是定西山区脆弱的自然生态条件和贫穷的生存状态。但针对当地防灾减灾现实条件而建立起来的预警制度,在此次地震中发挥了巨大作用,在继续完善的情况下或能发挥更大的作用。

作为一个自然条件和经济基础都非常脆弱的贫困地区,甘肃岷县漳县如何走过脆弱的山体、致命的土房和更精确的预警机制这“三重门”,仍需外界持续的关注以及更强大的支援。

●南方日报特派记者 李秀婷 胥柏波 实习生 杨茜 邱佳玲 发自岷县

松软脆弱的山体

兰渝铁路、陇海铁路、国道212线等通往外面的道路都已完善,但山村道路却迟迟难以解决。而修好的水泥路,过几天就会被滑下来的山土掩埋掉。“每个星期都要修一次。”

站在震中永星村的山头放眼望去,四围全是大山和层层叠叠的梯田,在云层下格外恬静美丽,但这背后是脆弱的生态和祖祖辈辈艰辛的生活。

“山势易改,本性难移。”这句话是本地人用来形容他们眼前大山的。

定西市位于甘肃省中部干旱半干旱地区,地处西秦岭余脉和黄土高原结合部的高原丘陵地带,境内山多川少、地形破碎、水土流失严重,气象灾害频发,是典型的生态脆弱区。

熟悉本地情况的岷县岷州文学杂志社理事刘文珂向记者介绍,岷县位于山区,山体基本上都是黄土构造,容易松动,滑坡和泥石流是家常便饭,“你看山路现在是这样的,过几年再来这里看,道路沟谷就完全不一样了。”

人为的改造也加剧了当地生态的脆弱。从梅川镇大竜村进山去震中永星村,一路上都是被挖开的山体,有的山甚至被削掉了一半,露出了灰白色的石质山体,路边堆积着倾泻的泥土石块。这样的石山很缺乏,全县所需的石头基本上都是从这里开采。

“生态环境恶劣是岷县的一个特质。”周龙平说,特别是交通,很大程度上限制了发展。兰渝铁路、陇海铁路、国道212线等通往外面的道路都已完善,但承担毛细血管功能的山村道路却迟迟难以解决。

记者在灾区走访了解到,进山的道路基本上都是由挖掘机直接从山边挖开的土路。7月25日,大雨过后,泥浆有30厘米深,从外界进山的车子全部被挡在外面,想进山只能徒步。

刘文珂说,山里根本就不能修水泥路。因为路修好后,过几天就会被滑下来的山土掩埋掉。“每个星期都要修一次。”

梅川镇党委书记周龙平说,现在县内的乡村道路都是上次通路工程修建的,全都受到泥石流的冲刷,“通修公路要百姓自己来维护,国家稍微补助一点。路一修完,老百姓就不管,一下子又不行了。”

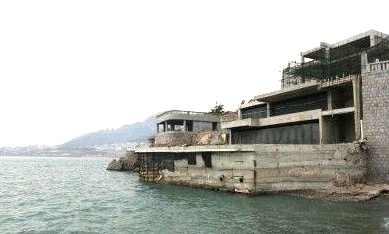

脆弱的地质条件,放大了6.6级地震的危害。地震后,应急科考组根据震害分布及区域构造几何特征,沿茶固、马家沟、文斗、车路、永光、永星一线,针对发震构造进行了野外考察,发现震区多见滑坡、崩塌、黄土陷坑、房屋毁坏等现象。从去往永星村的山路上回望永光村,黄土的滑坡撕开了美丽的梯田绿色的表皮,黄色的泥土像泥石流一样在山谷里流泻出来,绵延两三公里,触目惊心。

这样的地质次生灾害在这片大山内并不罕见,周龙平说,岷县位于甘南与陇南交汇处,特殊的地形造就了岷县山区的特殊气候,容易形成强降雨,冲刷松软山体,导致泥石流。

近年最严重的一次泥石流是去年5月10日发生的岷县特大冰雹山洪泥石流灾害,18个乡镇20万人受灾,造成49人死亡,23人失踪,受灾地区基本与此次地震灾区重叠。“这么多年来,这山沟沟里已经埋下了上百条人命。”刘文珂叹息道。

周龙平说,去年的泥石流灾害之后,国家省市县投入大量资金进行基础设施建设,沟道、河堤等基础设施刚刚建成,有完好的防灾减灾设施,在此次地震中经受了严峻的考验。

平地垒起的土房

村里的土坯房都没有地基,是平地垒起来的。有的人家攒了点钱准备建新房。盖房用的砖块要从邻近的陇西、靖远等地运来,成本比较高,砖混房造价要比土坯房贵一倍多

除了脆弱的生态环境,贫穷的生存状态也加剧了地震的伤亡。甘肃省科技厅组织的地震抢险救灾专家组在灾区现场考察后,认为这次地震人员伤亡的主要原因是土坯房等房屋倒塌。

据统计,地震造成7.8万间房屋倒塌、毁损,几乎全部是由木头和黄土垒起来的土坯房。此次死亡人数最多的永星村有26人遇难,其中24人都是由于土坯房崩塌被压致死。永光与永星,相邻的两个村死亡人数,占了此次总遇难人数的一半。

永星村11岁的包鹏强在一天之内失去了4位亲人,他的妈妈、弟弟和两个妹妹全部都被倒塌的土坯房压住。一家人生活的小院子如今只剩下一堆黄土和木头。站在如今已夷为平地的房顶上,可以看到,四周的土房子已经全部倒塌,只剩下一两座砖瓦房孤零零地站立着。

永星村村支书包共同家里的房子也同样倒塌了,妻子遇难。他说,村里的土坯房都没有地基,是平地垒起来的。他家的房子有不到1米的石头墙,但不能砌得更高,因为“这里不产石头”,上面就只有用黄土坯垒砌。

在本就松散的黄土构造上建成的土坯房本就如无根之木,当地频繁的降雨也造成土坯房地基松软,房屋更容易坍塌。

为什么不能建砖瓦房?因为穷。

定西地区生态脆弱干旱少雨,主要的经济作物有马铃薯和中药材。记者在灾区注意到,在一望无际的层层的梯田里种的全部都是黄芪、党参、当归等药材和马铃薯。周龙平说,每户人家一年种药材的收入大概是2万元。

永星村村民包想宏说,种药材有10年的历史了,但近两年药材的价格才好一点,有的人家攒了点钱准备建新房。盖房用的砖块要从邻近的陇西、靖远等地运来,成本比较高,砖混房造价要比土坯房贵一倍多。

“村里的砖瓦房基本上都是去年才开始建造的。”这些砖瓦房虽未竣工,但在地震中都安然无恙。

“不能再盖土坯房了!”在接连受灾后,乡亲们已经痛切地认识到了这一点。《定西市2012年防震减灾工作要点的通知》指出,要加大农村危房改造力度,提高农民住房抗击地震、洪涝、风雹灾的能力。各县区地震部门要会同有关部门切实加强对农村基础设施、公共设施和农民自建房抗震设防的指导管理,使农民新建住房都能达到抗震设防标准。

2006年以来,全国启动农村民居地震安全工程,已使全国200多万农户受益。甘肃省2009年提出在5年时间内建设200多万户抗震民居。

甘肃省地震局局长王兰民表示,在岷县灾区,农村抗震房示范工程、2012年“5·10”特大山洪泥石流的灾后重建房,受地震影响较轻,减灾效果比较明显。

在抢险救援过后,灾后重建已经被提上了日程。定西市委书记杨子兴表示,关于灾后重建已有初步意向,将以“原地避险重建”为主,所有的土坯房都将被拆除,新建房屋将注重其抗震性能。关于资金来源,将采取群众出一部分、政府补一部分、多方筹措的形式。

对周龙平而言,一想到灾后重建问题他就头痛:“现在等国家和省的方案定下来,至少要到8月中旬左右。需要总体规划、资金筹集,还有工人等问题,涉及的重建物太多。”

他更担心的是过冬问题——即使所有的资金材料都顺利到位,一旦进入11月,岷县就出现冻土,不能动工。“入冬后,岷县山区的冬天气温能降到-20℃,要在帐篷里过冬是难以想象的。”

“要在两个月的时间里面把房子建好,还有许多问题,比如红砖、水泥和工匠短缺等。按照山里的路况,将这么多建筑材料运进山里也很困难。”

亟待完善的预警

在脆弱的生存环境和贫困的生存状态之下,灾害预警成为了减少损失的重要举措。在此次地震中,以大喇叭为基础的乡村预警系统也发挥了作用

“地震了!房子危险,大家赶快往外面跑!”地震发生时,梅川镇维新乡堡子村村头响起了熟悉的喇叭喊话声,喊话的村主任施恩语气急促。

地震时,一些村民被吓得惊慌失措,还有一些村民躲在自家的院墙下。村主任施恩和村里的两名党员及几个村民一起分头疏散村民,在不到10多分钟将堡子村施旗3社的250多名村民全部安全疏散到了安全地带。

“要不是村干部及时组织疏散,这次地震造成的伤亡人数要比现在严重很多。”岷县维新乡党委书记齐永平说。

频繁的降雨和地质灾害,让岷县山区的人们头上始终悬着一把达摩克利斯之剑。一直以来,农民防灾减灾意识淡薄,知识的缺少、自救能力差,农村基础设施和生活设施薄弱,成为农村脆弱的抗灾救灾能力的综合原因。

大喇叭在北方山村里地震时发挥了最大的预警作用。在去年的“5·10”特大冰雹山洪泥石流灾害后,岷县初步建立的预警系统,在加强农村村级组织灾害处置和应急救援能力的建设上踏出了最初的一步。

周龙平介绍,这个预警制度建立了县乡村社户五级信息传递平台,“如果有什么灾害,比如暴洪泥石流灾害,县上提前发布信息,我们就全镇发布下去,预警人员及时通知有危险的每村每户撤离。一般用高音喇叭,报警器,话筒,铜锣这些设备通知。”

在梅川镇文斗村村委会门口,竖起了一块山洪灾害警示牌。上面注明了在紧急情况时,村民们的转移路线:“1、2社转移到文斗九年制学校;3、4社转移到房背山;5社转移到对巴山;6社转移到毛抬。”并注明了预警员为村主任包建忠。旁边的“山洪预警户户知宣传栏”,介绍了相关的预警、转移和急救知识。

撤离路线和目的地都有预案,一般是学校等公共空地,而且还组织了村民进行演习。文斗村一位村民告诉记者,去年他们进行了灾害来临时的紧急避险演习,“告诉我们怎样从房子里跑出来,跑去哪。这次地震后大家也都按照这样跑出来了。”

“地震了,可能有些老百姓没反应过来,你一喊地震了,他们就往外跑。”周龙平介绍,这样适应山区实际情况的山洪预警制度在此次地震中也发挥了积极作用,在某种程度上减少死亡人数。

包建忠说,前几天的地震发生后,他用连在喇叭上的手机喊话,让大家赶紧根据之前就已经确定的转移路线撤到了安全地带。“虽然后来喇叭没电了,但在最开始的时候发挥了很大的作用。”

以大喇叭为基础的乡村预警系统在灾害来临时发挥了因地制宜的作用,但仍有很大的限制。从更长远的角度来看,建立以地震台网为基础的完善地震预警系统才是减少灾害损失的应有之义。

《定西市2012年防震减灾工作要点的通知》就指出,市县区要按照要求做好地震监测台站建设的各项配套工作,加大智能化改造的步伐,建立健全全市震情速报系统,加强群测群防工作和“三网一员”体系建设,以境内4条断裂带分布为主线,调整完善35个群测群防网点。

另外,成都高新减灾研究所所长王暾表示,在甘肃定西地震发生的当天,研究所就启动了应急预案,开始在此次地震的区域紧急布设应急地震预警系统,预测在26日晚到27日完成布设,29日启用,用于检测覆盖范围内还有可能发生的余震和新一轮地震。

不久之后,这个应急地震预警系统就会正式并入已有的地震预警系统中,对此次地震发生的区域进行长期的地震检测与预警。

既要抗震救灾

又要长远扶贫

■记者手记

甘肃岷县漳县6.6级地震充分表明,地震造成的损害并非简单的震级指数,而是与自然条件、经济条件、社会组织程度都有着密不可分的关系。

“这里太穷了,穷到都引不起关注。”这是前往地震灾区采访的记者们一个共同的感觉。对比起芦山地震时受灾的村民纷纷通过微博等自媒体发布灾情寻求帮助,岷县大山里的村民们对此并没有概念,甚至导致外界认为他们受灾并不严重。

永星村的年轻人包东来说,地震发生后,在村子里支教的大学生志愿者向外界发出了求助信息,但村民则从没有发出过类似的信息,“我们不懂,手机也没那功能。”

其实即使没有地震,这里的人们都亟须外界的关注与救助。震中梅川镇以种植中药材为主,是村民们唯一的收入来源。定西大部分地区处于黄土高原,水土容易流失,梯田既能防止水土流失又能集雨节灌。一望无际的梯田都由人们手工耕作,每一块地都精打细算,才能获得养活一家人需要的钱。

这里的年轻一代都没有打破封闭落后状态的动力与能力。由于贫困和教育程度低,大部分年轻人初中读完就辍学。与四川等地外出务工人员多不同,他们更愿意留在村子里种药材,每天除了干活外,就只能看看电视打打牌作为消遣。村里网络不通,对他们而言上网就是“用手机上QQ聊天”。

梅川镇党委书记周龙平说,这边能发展的产业很少,“除了中药材,我们也有养殖业,养鸡、养牛、养羊等,这也算是我们的主导产业,但是草场有限,不能扩大规模发展。”

他寄希望于明年投产的中药材饮片加工园区,目前已有18家企业签约入园。“一来提高了产品的附加值,二来解决部分老百姓的务工问题。”

对于外界而言,帮助灾区人民抗震救灾重建家园,既要解灾区物资缺少的燃眉之急,也要侧重于产业扶贫教育扶贫等长远的措施。

(来源:南方日报)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!