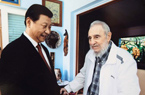

视频:2013年6月,渑池县委书记张松林到郑兴牧业公司调研。

编者按:他们是一个特殊的群体,他们又都是普通党员干部中的一员。在党的群众路线教育实践活动中,县委书记的榜样焦裕禄,让我们又一次感受到了县委书记这个群体,感受到了他们承上启下的责任、担当和魅力。他们上承党的宗旨,下联广大群众,他们的工作直接关系着党和群众的血肉联系和雨水之情。

习近平总书记在他的第二批群众路线教育实践活动联系点兰考县说,焦裕禄精神是永恒的,干部要把焦裕禄精神作镜子,反复照照自己。省委书记郭庚茂在省委常委(扩大)会议上说,要把焦裕禄精神作为学习对照的标杆。

值此焦裕禄同志逝世50周年之际,在党的群众路线教育实践活动中,大河网确定从今日起组织开展“群众路线百姓情怀——县委书记的民生故事”系列报道。

大河网讯 4月8日下午,记者结束在渑池县洪阳镇的采访,正准备返回三门峡,却被一个电话叫住了:“记者朋友,你等我一下,我马上回去!你采访张(松林)书记关心群众的事儿,我有料。你等我!”

打电话的人叫郑桥水,洪阳镇德厚村人,渑池县郑兴牧业公司的总经理。大约十分钟前,记者刚从他的郑兴牧业公司出来。

除了郑兴牧业公司,记者当天还走访了洪阳镇的义昌村、吴庄、刘庄三个村。洪阳镇是渑池县委书记张松林的分包、联系点儿。去年以来,他多次到上述村庄、企业走访、调研,了解社情民意,帮助解决问题。

郑桥水是从洛阳赶回来的。一个小时后,我们在洪阳镇政府见了面。“张书记对我的帮助太大了!我得当面给你讲讲,怕我媳妇说不清。”见到记者,他显得又欣喜又急切。

郑桥水早年离家,在义马、郑州等地打拼,边干边学,开过茶楼、从事过传媒经营,有了一定的积蓄,生活过得也很滋润。但他始终惦记还比较贫穷落后的家乡,一直想着通过自己的实体造福乡邻。他和爱人韩小惠多次商量,最终决定爆个冷门:建一家养驴场。

“我的养驴场能这么快发展到现在的规模,张书记真是操了很多心啊!”郑桥水认为,最难得的是,当时他只能算个创业者,就一直受到张松林书记的关注、牵挂。

“张书记第一次到养驴场来是去年6月份,那时候驴舍啥的还没有完全弄好。他对我这个项目很感兴趣,夸我有眼光,问得也很详细:公司注册资金多少、规划占地面积多大、建场投入多少、花了多长时间、还有多少工程量没有完成、下步的发展规划等等,我给书记一一作了汇报。张书记又问我还有啥困难,我迟疑了一下就照实说:我选址这个地方叫关帝坪,以前是石料厂,现在我和村里签了租地协议。在土地部门办手续还有些麻烦,另外,环境评估啥的也要加快进度。”

“我说了这些情况后,张书记当场表示,回去就安排解决!我记得很清楚,当时张书记说:认准一个事儿,就全力以赴去干,不留遗憾,有困难你可以找我。走的时候,张书记给我留了手机号码。” 郑桥水难以掩饰内心的感激之情:“真的,天热,我心里更热乎!”

“接下来,各方面的事就都很顺利了。到9月28号,全部手续都办完了。我们拿到了全三门峡第一家养殖方面的环评报告。”

“去年的10月23号,张书记又来村里调研。他走进驴舍,实地看了驴儿吃草、喝水、活动的地方,看了我储备的饲料,问这些饲料够不够用,问一头驴的育肥时间和大致投入,还叮嘱我,一定要搞好防疫,落实生态养殖的理念。我说咱这儿配有专职的兽医,还有先进的日常消杀设施。驴粪是上好的农钾肥,很受农民欢迎。从长远来看,还能用来搞食用菌养殖,搞袋料香菇。张书记很放心、很满意。”郑桥水介绍。

“不光是这,张书记这次走了以后,又安排县畜牧局把市畜牧局的领导、专家请了过来,到场里查看、指导。今年春节前,我们洪阳镇的常(若宇)书记打来电话,说张书记一直挂念驴场,问问第一批进来的驴驹出栏没有、现在的行情啥样儿。” 郑桥水说着,脸上抑制不住的欢喜:“这么亲民的书记到哪里找?”

郑桥水说,正因为常若宇书记的这个电话,他才第一次拨通了张松林书记的手机,报告了已经出栏300多头驴、“见到回头钱了”这个喜讯。他很真诚地提出要去县城给张书记拜年,对他的关心表示感谢,说了两三次,张书记都是说“心意领了” ,不让去。

最后,郑桥水请大河网记者给张松林书记捎个信:“郑兴牧业公司正在全国各地收购驴驹,今年将启动农户散养,就是采取‘公司 农户’的模式,公司出钱购买驴驹,农户负责饲养,公司统一防疫、统一饮料配比,驴出栏后农户得利润的大头,以此带动农民增收。”

4月9日上午,记者见到了渑池县委书记张松林。谈到关心郑兴牧业的初衷,张松林说:“我听镇里的同志讲,2013年秋季,禁烧秸杆工作变得很轻松了,全镇没见一处冒烟的。玉米杆、稻谷杆,都被农民拉去到驴场去卖钱了。还有的农户把秸杆送去,不要钱,就拉走满满一车驴粪。企业有效益、农民能增收,我们的(禁烧)工作也好做了。像这样让多方受益的项目怎能不支持呢?”

“一个对家乡有感情、有责任心的好青年,咱不能凉了人家的心。他这种热情难能可贵,要倍加呵护。这种关心、支持是有示范效应的。”张松林这样说。 (宋健)

大河网系列报道:

(来源:大河网)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!