宋遠升:從挖煤工人到法學教授

煤井下的生死一線,給宋遠升帶來了強烈的沖擊,他曾經以為打工能改變命運,在殘酷的現實中才感悟到,隻有讀書才能改變命運。他重回學校讀書,以縣文科第一名的成績考入西北政法學院。他的信念中天生就有執著的成分:“在繁重的體力勞動中,我沒有向命運低頭。隻有不向命運低頭,才有希望,才能照亮前行的路。”

宋遠升與學生們交流。

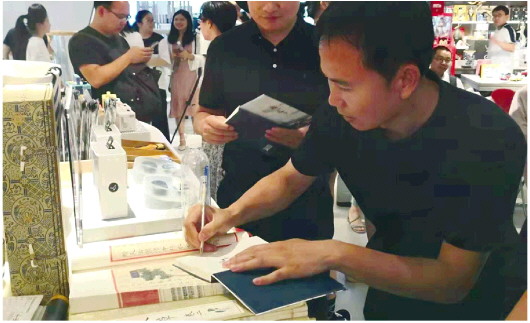

宋遠升為讀者簽名售書。

有人感嘆,他簡直就是《平凡的世界》裡孫少平的現實版。

從私營煤礦的挖煤工人到國內知名的法律學者,這看似不可能的人生蛻變,華東政法大學教授宋遠升靠不懈的努力和奮斗硬是使之成為了現實。

11月初的上海,秋意正濃,記者與宋遠升相約在華山路上的一家茶館見面。他身材瘦削,語速很快,言談舉止中散發出學者的儒雅氣質。看著眼前的法學教授,很難想象他曾在地下幾百米深處的巷道中匍匐爬行,渾身沾滿了煤渣,隻有仔細觀察,才能發現挖煤在宋遠升身上留下的印跡——因為受傷截肢,他端起茶杯的右手中指,明顯短了一些。

是什麼讓一個挖煤工人成長為法學教授?宋遠升回答說,他的信念中天生就有執著的成分:“在繁重的體力勞動中,我沒有向命運低頭。隻有不向命運低頭,才有希望,才能照亮前行的路。”

生活甚至不如一頭毛驢

接受採訪前,宋遠升受邀為上海政法學院2018年的新進教師作了一場講座,主題是青年教師如何做好學術研究,旨在幫助青年教師更好地開展教學科研工作。30多位名校畢業的青年教師原本以為會聽到一場四平八穩的學術報告,可沒想到宋遠升的開場白就讓他們深受震撼。

“我在復旦大學讀博士時,一位校友是趕毛驢車出身,后來考上了復旦博士,引得大家唏噓不已。我要說,我的少年生活遠不如這位校友,我隻不過如同那頭毛驢罷了,甚至不如那頭毛驢。”宋遠升在講座課件中寫道。

怎麼能拿人和毛驢相比?有的青年教師感到不解,但宋遠升這麼說自有他的道理:“毛驢吃的草料比較容易得到,它能夠吃飽,而我一直在與飢餓及貧困作斗爭,掙扎在生存的邊緣。”

宋遠升的老家在山東臨沂蒼山縣(今蘭陵縣)下村鄉孟淵村,為了逃避飢餓,祖父帶著全家到東北開荒種地。1974年,宋遠升出生在吉林。東北的冬天異常寒冷,患有哮喘的祖母無法忍受,於是一家人又搬回山東,如此反復了三次。“那時候沒有存款,家裡最重要的財產就是家具和一些瓶瓶罐罐,每次搬家隻能扔掉或者賤價處理。”俗話說搬家窮三年,在東北和山東間的來回遷徙,讓原本就貧困的家庭更加每況愈下。

宋遠升6歲時,一家人第三次從東北搬回山東,生活也隨之墜入谷底。對於貧困,宋遠升有了最初也是最深刻的記憶。“用一貧如洗來形容我們家非常貼切,家裡除了三間破屋,沒有任何東西,就像水洗了一樣,干干淨淨。”宋遠升回憶說。

最困難的時候,家裡斷了糧,那時已是春天,但飢餓使宋遠升感受不到半點春意。無奈之下,母親拉著他到隔壁一個老村干部家借糧。

當時幼小的宋遠升並不明白母親為何帶著自己去借糧,后來他曾揣測過母親的心理:“或許鄰居看到一個嗷嗷待哺的孩子,會心生憐憫,又或許是有我的陪伴可以減少一些她內心的窘迫。”

煤油燈下,母親哀求說:“大爺,我們家確實斷頓了,一點吃的也沒有了,你能不能借點吃的東西給我們家,等到秋天收成后馬上就還。”

老村干部點燃手裡的煙袋鍋,頓了一下說:“都是鄉裡鄉親的,我又是村干部,總不能讓你們餓著。我家紅薯炕發過芽的紅薯扔了也是浪費,你明天挖出來拿回家烙煎餅吃吧。”

聽老村干部這麼說,宋遠升明顯感到母親很激動,她說了一些感謝的話,第二天到紅薯炕裡把紅薯扒了出來,用袋子背回家,削皮、晒干、上碾磨粉,烙成了煎餅。

“用發了芽的紅薯烙成了的煎餅,看著還算正常,但吃起來卻苦不可耐。”宋遠升說,那苦澀的味道一直纏繞在他的齒間,令他難以忘懷。

靠著母親借來的紅薯,一家人度過了最艱難的時光,但飢餓的陰影並未消散。因為窮困,父母還經常爆發爭吵。“我幾乎每天都在爭吵的險灘和激流之中掙扎,也永遠游不出飢餓之海。”宋遠升曾如此形容自己的童年和少年生活。

宋遠升上初中時,飢餓仍然如影隨形。因為離家遠,他帶著紅薯煎餅住校。夏天天熱,煎餅很快長出黑毛,宋遠升不舍得扔掉,他把煎餅放在太陽底下晒干,用毛巾撣去上面的毛,然后放進開水缸裡泡上一遍,過濾掉發黑的水,再大口吃掉。可即便如此,宋遠升仍然經常吃不飽,因為飢餓,他連說話都沒有氣力,聲音小如一隻蚊子。

窮苦的生活阻擋不住宋遠升對知識的渴求,他酷愛讀書,學習成績優異,語文成績尤其突出,作文經常被老師當作范文朗讀。可連飯都吃不飽,把學業繼續下去隻能是奢望,上完初二,因為繳不起下個學期15元的學費,宋遠升輟學了。

在巷道中匍匐前進

宋遠升成長在沂蒙山區,那裡是石頭較密集的地方,他感覺自己也像一塊石頭,這種感覺在讀書時尤其強烈:“讀初中時,我還是一塊山地裡的石頭,即使體重不重,卻不會被內心的風或者外部的風所吹起。”然而,輟學之后,宋遠升感覺自己從一塊山地裡的石頭變成了一片飄蕩的羽毛,“有可能落在河的這岸,也有可能落在河的那岸,也有可能落在河水之中,更有可能被大風吹向遠方。”

祖父母在鄰近的棗庄做小生意,宋遠升把那裡作為了自己漂泊的第一站。他想通過打工來改變命運,在棗庄大柏庄卓山鐵礦找到了人生中的第一份工作。

從採面上將沉重的鐵礦石裝滿后,駕著用木棍做剎車的鐵車向著遠方的交接點疾馳,由於是重載下坡,鐵車快若奔馬,軌道旁一兩米就是百丈懸崖……在鐵礦的工作艱苦並且充滿危險,和宋遠升一起到礦山工作的有45人,三個月后,包括他在內隻留下5個人。多年之后,宋遠升故地重游,看到陡峭的懸崖,兩股戰栗,心驚不已。但對當時隻有14歲的宋遠升來說,一開始的打工生活卻是快樂的,因為能吃飽,“感覺天地都寬了許多”。

宋遠升在棗庄的第二份工作是在煤礦挖煤。“家有半碗米,絕不下窯底”,但煤礦收入比鐵礦更高,對於窮困的宋遠升來說,並不需要深思熟慮,單單這一點就足以讓他在兩者之間作出選擇。

“井下的巷道或高或低,或寬或窄,碰到低且窄的,身體就得匍匐著前進。”宋遠升坐的沙發座已經很矮,他伸手比劃的比沙發還要矮上一截,“工作經常隻能在50厘米的採煤面上斜臥著進行,那個姿勢之別扭,無法用語言形容,那種環境別說工作八小時,就是什麼也不做待上八個小時,也很少有人能做到。”

井下比鐵礦山上更加危機四伏,每時每刻都可能遇到瓦斯、冒頂、洪水以及各種各樣的危險。宋遠升記得,有一次,他獨自在一個採煤面工作時,暴露在瓦斯之中,“感覺自己像一條擱淺的魚,甚至還不如擱淺的魚,魚還有人撿拾,我躺在冰冷的井下巷道的淺水中,周圍一個人都沒有。”幸虧他的意識沒有模糊,后來慢慢蘇醒,自救成功。也是在這座煤井,宋遠升在上井時不慎將右手放入吊車的鐵纜中,永遠失去了一節中指。

井下的光線暗淡,但宋遠升心中的希望之光卻從未熄滅,因此他特別注意降低工作中的風險。“我能從黑暗的煤井最終走出,原因之一在於我很早就學會了降低勞作風險的方式。”宋遠升說,“譬如,我知道在放炮採煤時,需要等硝煙散盡才能進去工作,否則,空氣中的煤塵就會使人得一種無法呼吸甚至窒息的疾病﹔回採煤炭是最為危險的時候,要用鐵鎬之類的工具敲打頭頂上面的岩石,防止它們突然脫落﹔在滿是泥濘的礦井下的鐵軌上推不動煤車時,用腰或者背部比下面用力效果要好些。”

隻有讀書才能改變命運

在棗庄從事了兩份繁重且危險的工作,宋遠升並沒有掙到什麼錢,為了改變命運,他決定到更遠的地方碰碰運氣。

同村有人在南京泉水採石場工作,說那裡每月能賺到400元,宋遠升聽說后,隻身前往南京。

這仍然是一份繁重的體力勞動,宋遠升要把爆破后散落在山坡的巨石裝車,再送到遠處的碎石機中粉碎。“至今難以忘記那幾百米高的懸崖、白花花的太陽和山上隨時可能落下的大大小小的碎石。”對於當時的工作環境,宋遠升記憶猶新。鋒利的石頭將宋遠升身上劃得遍體鱗傷,夏天傷口很長時間都不結疤,他沒錢去醫院,也不願意去醫院,“結果最后渾身都是未愈的傷疤,如同一個個勛章,一直到不再從事這份工作才逐漸痊愈。”

繁重的工作令宋遠升“胃口大開”,他一頓能吞下五六個大饅頭,可吃的菜卻讓他苦不堪言,“頓頓都是冬瓜,因為冬瓜便宜,才三分錢一斤。”宋遠升說,一連吃了三個月的冬瓜,吃到了要吐的程度,以至於他現在還對冬瓜抱有強烈的意見,“冬瓜是蔬菜中的騙子,表面上是固體蔬菜,入口就變成毫無滋味的水。”

比起糟糕的飲食,更讓宋遠升失望的是收入:“當時說一個月能掙400元,其實是最能干的一個月才能掙400元。”在採石場中,宋遠升是最小的那一個,勞動能力無法和最能干的工人相提並論,一個月不僅不可能掙400元,還比他在棗庄工作時掙得要少。

“20年前,同村有個小伙子到吉林下煤窯,現在已在那裡安了家。”宋遠升正在郁悶的時候,這樣一個消息又讓他看到了希望,他背著鋪蓋卷,一路向北,邊走邊打聽,回到了自己的出生地。

宋遠升最終沒有打聽到那位老鄉的下落,但如願在蛟河奶子山煤礦找到了一份打掘進的工作。這裡的收入更高,每月工資600到800元。生活條件也更好,宋遠升和兩個老鄉租住在煤礦附近村庄的一個小院裡。當地牛油很便宜,他們一下買下很多:“牛油炒白菜很香,唯一的缺點是吃的時候要快,因為東北的冬天很冷,吃慢了嘴上就會沾滿雪花般的凝固油脂。”

當初,宋遠升離開家鄉,四處漂泊打工,是想擺脫飢餓的威脅,改變自己的命運。在奶子山煤礦干掘進能實現他的願望,他一度以為這就是理想的工作,直到一次意外發生。

“有一次,我們在井下工作累了,停下來休息,班長就坐在離我一米左右的地方,突然,一塊非常大的石頭墜落下來,正好打在了他的頭上。”雖然已經過去多年,但在宋遠升回憶起這件往事的時候,記者仍然能感受到他情緒的起伏。

生死一線之隔,給宋遠升帶來了強烈的沖擊。“即使我能夠賺到一點錢,但是我不能保証我自己能花到這點錢,因為我從事的是一項極其危險的工作,倒霉是個大概率事件。”宋遠升感覺到這種生活不能再繼續下去了,他要換一種活法。換什麼活法呢?去蛟河的時候,宋遠升帶了幾本已經破爛的初中數學、英語課本,當時他並不知道這些破爛的書本能夠改變一個人的命運,翻動它們只是為了打發繁重勞動之余的無聊。“在我眼裡,這些書本只是衣衫襤褸的乞丐,一個乞丐怎麼能夠拯救另外一名乞丐呢?最多只是互相陪伴安慰罷了。”這個時候,宋遠升發現改變自己命運最好的方式是讀書,“我輟學后一開始以為打工能改變命運,后來在殘酷的現實中感悟到,隻有讀書才能改變命運。”宋遠升說。

1992年,懷揣著打工掙來的600元錢,宋遠升回到學校,重新讀書,這個決定改變了他人生的軌跡。

此時,宋遠升已輟學近四年時間,距離中考僅剩四個月時間,要考上高中談何容易?“我隻有這600塊錢,沒有試錯的空間,必須要成功。”宋遠升清楚自己的處境,拿出了玩命的勁頭,經常在別的同學回宿舍睡覺后,在教室裡用煤油燈通宵達旦地讀書,他的鼻孔因吸入煤油煙變成黑乎乎一片。中考成績揭曉,宋遠升如願考入縣一中。

進入高中,靠著打工賺來的錢和姐姐、堂姑的資助,宋遠升的經濟狀況有了很大改觀,不再為吃飯發愁,他像初三一樣拼命學習。經過三年不懈努力,宋遠升以縣文科第一名的成績考上了西北政法學院(今西北政法大學)。

不做書齋裡的法學家

《平凡的世界》中的孫少平有自己“苦難的學說”:“是的,他是在社會的最底層掙扎,為了幾個錢而受盡折磨﹔但是他已經不僅僅將此看作是謀生、活命……他現在倒很‘熱愛’自己的苦難。通過這一段血火般的洗禮,他相信,自己經歷千辛萬苦而釀造出來的生活之蜜,肯定比輕而易舉拿來的更有滋味。”宋遠升沒有一套類似的學說,他曾抱怨過曾經的苦難,有人卻說:“幸虧你有這麼曲折的童年及多難的少年,才造就了現在的你。”他聽了覺得很有道理。

大學畢業后並非一帆風順,但和早年的困苦相比已算不上什麼。現在,宋遠升非常感激艱苦打工生活給自己造就的強健體魄和堅韌精神,讓他能一直筆耕不輟。14年來,宋遠升出版了18本法學專著、7本文學著作,發表了110多篇法學論文,作品累計超過500萬字。憑借過硬的學術成績,宋遠升逐漸成長為一名知名法律學者。

不僅如此,宋遠升的研究志趣也深受打工經歷的影響。“我認為法律其實是一門社會學,不與社會結合的話永遠看不清本質。”宋遠升說,就法律而研究法律,生搬硬套法律條文,那是書齋裡的法學家的做法,他不要做書齋裡的法學家,因此更加關注法律中活的因素。宋遠升的代表著作“法律職業主體系列叢書”包括《法官論》《檢察官論》《律師論》《法學教授論》《警察論》《立法者論》等,有評論認為宋遠升是在“以蒼鷹之眼及青蠅之目綜合考量法律職業。”宋遠升認為法律的生命蘊藏於法律實踐之中,因此特別注重法律理論與司法實務的結合。他每年都接受全國各地司法機關的邀請去作法律講座,作為兼職律師,還有選擇性地代理一些典型的案件,從而讓法律理論與現實中的法律問題更好地結合起來,實現司法實踐與法律理論的良性互動。

宋遠升希望通過自己的經歷能夠對他人,特別是年輕人產生一些激勵。不論面對的中學生、大學生、研究生還是青年教師,他都會用親身親歷,提醒他們珍惜,勉勵他們奮斗,去爭取屬於自己的精彩人生。

接受記者採訪前一晚,宋遠升寫完了他的紀實性散文集《我是一個異鄉人》,裡面記錄的都是他親身親歷的事情。宋遠升說他是個喜歡尋找生活意義的人:“許多事情本來沒有意義,無數人重復過無數遍都是如此。但是如果我能記下來,不讓更多的人去重復,這就有了意義。”

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量